最新文章

- 12-12 点对点,心连心:学校开...

- 12-12 学校召开第八届四次教代...

- 12-12 学习党章 遵守党章 贯彻...

- 12-08 我校45篇学位论文荣获202...

- 12-08 学校关工委获多项省级荣誉

- 12-08 【湖南日报】为青春赋能...

热门文章

- 05-22 袁隆平院士逝世

- 03-28 初心不忘 感恩回馈——楚...

- 12-31 紧随新时代步伐追光前行...

- 09-09 中国工程院院士、我校校...

- 11-24 农学院黄成受邀在Cell子...

- 11-04 学校举行2020级本科生开...

赵丈田:再回母校梦也甜——1970级茶果专业校友团聚母校

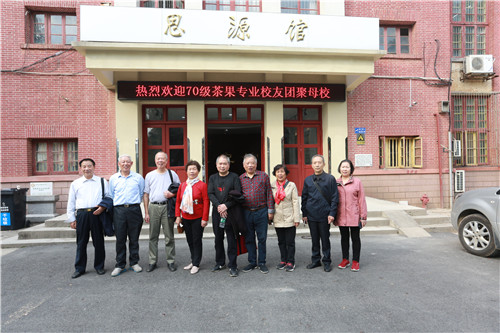

50年,半个世纪,弹指一挥间。10月26日,阳光明媚,空气清新,我校70级茶果专业38名同学来到阔别近50年的母校,找寻一段似水流年的光阴岁月。

“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。试上高楼清入骨,岂如春色嗾人狂。”这是唐代诗人刘禹锡一首描写秋天景色的诗,仿佛是作者为我的母校——湖南农业大学而作。秋天的农大校园,明净清翠,有红有黄,色彩斑斓,流露出高雅闲淡的情韵。试上高楼一望,便使人感到清澈入骨,思想澄净,心情深邃,不会像那繁华浓艳的春色,教人轻浮若狂。我们为眼前的校园感到惊讶,异口同声为这所园林式的大学感叹!

修业学堂记载着湖南农大的发展史,在邓亮华、李常国、谭济才、刘德华、张福泉、周带娣等留校同学的引领下,我们走近“修业学堂”校门,来到屹立紫铜五牛雕塑的修业广场,追溯这座百年大学的春去秋来。湖南农业大学办学始于1903年10月8日创办的修业学堂。 1951年3月由修业学堂发展成湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院。1994年3月更名为湖南农业大学。

昔日的莘莘学子,如今都己古稀之年。我们来到当年上课的教学楼和学生宿舍,那时的母校,都是青一色的红砖楼房组成,行政楼、基础课部、专业楼、图书馆都是这种建筑,它是一种朴素典雅、别具一格的苏式红砖建筑群,红砖裸露在外,把红色镶嵌在浓郁的绿意之中,将材料的真实美表现得淋漓尽致,成为一道靓丽、自然、生动的风景线。如今,第一教学楼、思源馆已定为近现代重要史迹及代表性建筑,并列为不可移动文物。一段回忆,一路欢歌,难忘校园的绿草如茵,花团锦簇,果树成行,我们在这里度过了许多欢乐的时光。春天,校园里弥漫着花的清香,令人心旷神怡;夏天,梧桐树青翠欲滴,给我们带来了数不胜数的乐趣;秋天,院内院外的桔园,橙黄桔绿、硕果累累,给我们带来收获与欢乐;冬天,雪花飘落、银装素裹,同学们在操场上跑步健身,还有的打雪仗,堆雪人,阵阵笑语欢声。

如今,这批红砖建筑群早已被现代建筑所包围,新图书馆、第七教学楼、第九教学楼、生命科学楼、体育馆、人工湖、逸苑、田径场和丰泽学生公寓、芷兰学生公寓,都是风格各异的现代化建筑,加上匠心独具的园林相间,彰显出园林式农业大学的特色。

我们参观校史馆,校史馆虽不恢弘大气,却古朴素然,彰显学校的“朴诚,奋勉,求实,创新”,记载着各级领导对农大的悉心关怀,记载着几代师尊的奋斗历史,记载着农大学子的朴素情怀,记载着母校从普通学校办到一所重点农业院校的艰辛历程。副校长张立介绍:湖南农业大学是一所有着百年历史的省属重点高等学校,占地面积2.27平方公里,北领东湖秀色,南润浏阳河风光,校园环境幽雅,空气清新,是湖南省园林式单位。学校办学始于1903年,1951年开办本科,时名“湖南农学院”,同年11月毛泽东主席亲笔题写校名。1994年2月,更名为湖南农业大学。学校设有20个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理等10大门类。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别13个。现有专任教师1505人,具有高级职称的802人,具有硕士及以上学位的1380人。 有中国工程院院士5人,毕业生中有院士6人;现有在校普通全日制本科生24400人(独立学院5947人),在校研究生5392人。建校以来,共为社会培养各类人才16万多名。听了张立副校长的介绍,我们为母校的快速发展感到高兴,感到自豪。

1970年我们就读园艺系,今天已是园艺学院,学院书记覃红燕热情接待了我们,现场介绍了学院的盛况。她说:学院是湖南农业大学规模最大的学院之一。拥有园艺学博士后流动站和多个学科博士点,设有5个本科专业。学院现有教师81人,其中教授26人,副教授29人。50多年来已为国家培养研究生、本科生、专科生等不同层次的人才8901人,毕业生中有3名部级干部,3名中国工程院院士。在教育部进行的全国园艺学学科评估中,该院的人才培养排名第5。我们听了覃书记介绍,感到精神大振,气氛大增。

学院还在茶学系安排了一场维妙维肖的茶艺表演。学校茶艺表演队将朱海燕教授创作的湖南红茶茶艺和安化黑茶茶艺作了现场表演,让我们尽情享受一种悠闲、一种淡然、一种宁静。

茶艺表演后,我们一起回忆过去,畅谈人生,刘德华、王凯贤、陈金玉、苏庚牛、李国芝、郝介洲、石志和、何成红等同学先后作了发言,袁美玲还特意唱了一首歌,同学们发言争先恐后,现场气氛十分热烈。

我们迈步在图书馆前的“红枫大道”,百余棵美国红枫树叶正在变红,色彩艳丽,五彩斑斓,送来“野色满园中,闲情立晚风,菊花舍雨艳,枫叶醉霜红 ”的诗情画意,我们心情豁然开朗,兴致骤然提高。图书馆前的广场却是另一番景色,绿草茵茵,菊花盛开,许多同学在草地上读书、聊天、摄影、写生,或遮伞,或帐蓬,或露天,听流水之声,看金菊欢笑,闻硕果飘香。两位小学妹一直跟着我们拍照,我感到有些好奇,我问其中的一位小师妹,她告诉我:她是大二学生,叫修利娜,是宣传部安排拍摄的,望着她那矫健的身影,听到那似曾相识的笑声,一下子把我带到了昨天。使我们回想起我们的大学生活,我们从各行各业未经考试选派到农院,有着与今天大学生一样的激情,心中装满了快乐,装满了欢笑,也装满了憧憬。

“一壶湘波绿,满纸银峰香”, 原高桥茶叶试验站是是高桥银峰、湘波绿的原产地,也是我们实习的地方,现在成了名茶制作和旅游休闲的好地方。学校派车让我们故地重游,我们在老办公楼听了基地负责人康彦凯的介绍,然后徒步参观,在茶科所工作的殷建平同学,一路给我们讲解。眼前茶园仍然是那样青翠欲滴,生机盎然,过去泥泞的茶园道路现在已是宽广的柏油马路,路边还有茶的雕塑,昔日的越南避难安置所如今成了茶文化休闲场所,存放着早期的茶机、茶具及一些茶器,集游览、品茶、休闲于一体,吸引了许多游客。

我们来到园艺所,院领导早已在桔园边等候。这里是读书时我们学习嫁接的地方,如今已是一个迷人的桔园,棵棵柚树和桔树,像撑开的大伞,树叶浓密,葱郁茂盛,成片成林。柚子显露出它那粗壮的体魄,而桔子却沉甸甸地缀满枝头,我们仿佛置身在一个童画般的世界里,使人心旷神怡,如痴如醉。同学们争相在桔园里摄影留念,爱美的女同学拿出色彩鲜艳的围巾,要在桔园里俏一把夕阳。我不由想起苏轼那脍炙人囗的诗句“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄桔绿时。”匆忙拿起相机,为同学们定格这些珍贵的瞬间。

学校为我们安排了丰盛的午宴,副校长张立、园艺学院书记覃红燕、校友联谊办戴主任、作物所王利君出席宴会,我们还请了当时任课的陈桂然、王融初、刘富知、罗宽、单务本、魏文娜、张秋明7位老师,午宴由郝介洲主持,学生代表邓亮华介绍了我们的成长经历,副校长张立作了热情洋溢的讲话,任课老师刘富知教授餐桌上即兴赋诗:时代真奇特,因缘共一行;“工农”居学府,烈火试真金;叱咤征云起,坎坷步履轻;举杯同致庆,华厦再新程。

的确,我们茶果专业66名同学正如刘富知教授诗中说的那样,时代的“工农兵”学员,在学校学习努力,毕业后在不同岗位上历经磨练,各有成就。我们这一届,虽然没有大官,没有大富,但有10多位教授,一批基层精英,没有一个违纪违法,没有一人受过处分。大家政治坚定,工作务实,家庭美满,晚年幸福。

同学们说,如果大学可以重来,一定会坚定信念,解放思想;如果大学可以重来,一定会突出重点,加倍努力;如果大学可以重来,一定会注重身体,贮足本钱。然而,青春不会永驻,我们只能留下一句祝福,一声叮咛,一份牵挂,期待着十年,或者五年再一次圆梦在校园。

感谢母校及园艺学院、校友办、宣传部、省园艺所、省茶科所对我们这次聚会的支持与关心!感恩老师的谆谆教诲!感谢农大、农科院的同学为此次聚会的辛勤付出,谨以此文代表全体同学致谢!

(作者系1970级茶果专业校友)

| 点击下载文件: |